Milano 12-02-2016

Caro Riccardo,

mi complimento con te per il saggio “Una famiglia di ceramisti figuli in Acquapendente – Magister Mutius di Angelo Rimedi – Secolo XVI” pubblicato recentemente sul blog “La Maiolica di Acquapendente” e ti ringrazio per questo tuo secondo contributo in meno di un anno di vita di questo strumento di divulgazione ceramica via web, appena nato, ma certamente destinato a crescere rapidamente.

Il tuo saggio è praticamente diviso in due parti; la prima dedicata a Domenico Fuschini, il multiforme personaggio di fine XIX inizi XX secolo, nato in Abruzzo e vissuto avventurosamente tra Firenze, Orvieto ed Acquapendente; la seconda parte incentrata sulla dinastia cinquecentesca dei vascellari figuli Remedi o Rimedi, attivi per due generazioni ad Acquapendente dal 1530 circa sino alla fine del secolo.

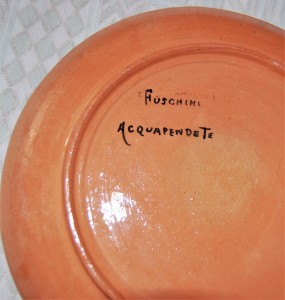

Per quanto riguarda il Fuschini mi riprometto di approfondire in futuro gli studi sul periodo orvietano, quello della società con Marcioni e Lucatelli (A. Satolli – documentazione non riciclata.. – ISAO – Orvieto 2011), per tentare di analizzare le tipologie di maioliche arcaiche e rinascimentali (in particolare il PETAL-BACK) scavate, restaurate e vendute in tutta Europa. Per adesso, sempre nell’intento di legare i documenti alle maioliche, allego qui di seguito le foto recto e verso di un vassoio prodotto nella fabbrica di Domenico Fuschini in Acquapendente nel periodo 1926-1933. Il vassoio era sicuramente completato da una bottiglia che poggiava sul cavetto centrale e da sei piccoli bicchieri. La tecnica relativa alla copertura è quella della decorazione sopra-vetrina, senza stagno e ingobbio, con possibilità forse di soffiatura di una seconda vetrina. La scritta sul verso è invece sotto-vetrina, realizzata direttamente sul biscotto. Sul recto i decori sono realizzati a mano libera, in modo mirabile e sono di tre tipi diversi tutti di origine orientale, ripresi dalla grande produzione rinascimentale cinquecentesca aquesiana: – dall’esterno verso l’interno – gli archetti di origine cinese (le costellazioni del cielo), la palmetta persiana e le perle incastonate. Il tutto quindi ripreso dalla produzione maiolica del XVI secolo, ma non si tratta di un esercizio di copia né di un tentativo di realizzare un falso d’epoca, bensì un’opera moderna, originale, semplice ed essenziale realizzata con eleganza di forme e di disegno, con materiali molto economici tesi a ridurre i costi i produzione, in linea con la secolare tradizione locale.

Vassoio marcato Fuschini – Acquapendente, in Coll. privata a Milano

Per quanto riguarda i vascellari Remedi invece, poichè come sempre sono più attratto e affascinato dalla produzione aquesiana rinascimentale, ho preferito analizzare e studiare l’arte di Angelo, il capostipite, e le sue opere del periodo 1530 -1550. Il nostro figulo appare per la prima volta nel documento inedito dell’archivio notarile di Viterbo del 1537 (notarile Acquapendente – 178 – Sforza Bernardino De Perusio 1536 – 1539, foglio 64 r-v), dove partecipa al gruppo elitario dei venditori dell’arte dei vascellari. La sua presenza è confermata anche nel 1546 (atto notarile – prot. 480, foglio 247/249 – Ludovico Morello quondam Bartolomeo 18/2/1546) e quindi nel periodo ancora di massima fortuna economica e di grande espansione della produzione maiolica locale, anche se a mio avviso il massimo della qualità viene raggiunto tra il 1450 e il 1520.

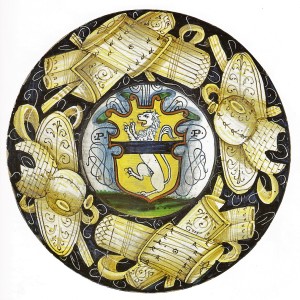

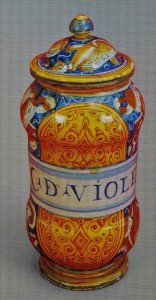

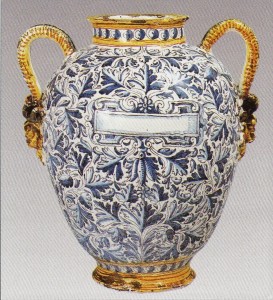

Non voglio dilungarmi oltre e sottopongo alla tua attenzione a quella dei frequentatori del blog, la foto di due stupendi albarelli in collezioni private, prodotti intorno al 1530 circa per l'”ospizio dell’Angelo” ad Acquapendente, infatti reca in alto sopra il cartiglio farmaceutico (Popoleon l’uno e Sur-rosato l’altro), il marchio economico R.A. per Remedi Angelo;

sotto il cartiglio è dipinto in modo straordinario un angelo a figura intera quale emblema dell’ospizio. Quindi la mia lettura iconografica dei vasi ribalta quella degli Accademici Blablaisti per i quali il marchio economico del vasaio veniva indicato come emblema di una ipotetica farmacia conventuale. Questa tipologia di vasi da spezieria prodotti in grande quantità sin dai primi decenni del XVI secolo sono stati spesso attribuiti in passato a Casteldurante e come al solito senza validi motivi storici, tecnici o scientifici; prossimamente presenterò su questo blog un mio studio che li assegna definitivamente ad Acquapendente.

|

|

Grande albarello in coll.privata Firenze

Albarello dalla coll.Bayer, num.18 pag. 78/79

Albarello dalla coll.Bayer, num.18 pag. 78/79

Sottopongo inoltre alla vostra attenzione una bella coppa con il ritratto d una signora dell’epoca, 1550 circa, molto incisivo, siglato ai lati del volto R.A parafati, ancora la sigla di Angelo!

Coppa in coll.privata nelle Marche

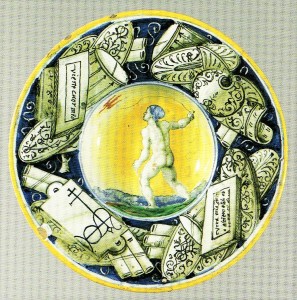

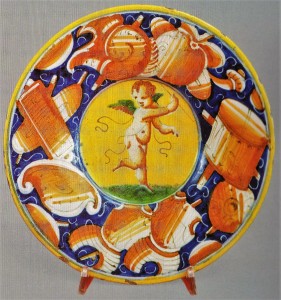

Per finire visto il successo di CREMELIA BELLA della seconda metà del XVI secolo, vi prego di ammirare l’ultima foto recto e verso della Bella BIANCIFIORE, piatto di proprietà di un famoso antiquario parigino, sicuramente aquesiana e forse prodotta nella bottega dei Remedi.

di Riccardo Pivirotto

Parte I – DALLA SCOPERTA ALL’IMITAZIONE

1,I. Introduzione

La prima e importante scoperta dell’antica produzione ceramica in Acquapendente fu fatta agli inizi del ventesimo secolo da Domenico Fuschini. Nato a Castiglion Messer Raimondo (TE), trascorse la sua gioventù a Firenze, dove la predilezione artistica della città lo portò a comprendere l’importanza delle preziose opere esposte nelle botteghe antiquarie. Congedandosi nel novembre del 1897 dal corpo delle Guardie di Finanza di Brindisi, nel 1906 si trasferì stabilmente a Orvieto. Influenzato dalla presenza nel sottosuolo di varie cavità dalle quali, archeologi, antiquari e privati cittadini, estraevano febbrilmente manufatti di ogni genere, divenne presto l’iniziatore del collezionismo ceramico e di altri oggetti medievali non meglio specificati. Compare per la prima volta come “antiquario” in un documento datato 27 Maggio 1907, relativo a un elenco di oggetti da donare al Museo Civico. L’anno successivo, assieme al prof. Getulio Ceci e l’avv. Arcangelo Marcioni, diede vita a una singolare Società, che contemplava nell’atto costitutivo le finalità, legate alla ricerca dei pozzi, all’acquisto dei materiali ceramici sino alla rivendita degli oggetti, ovviamente, affidando al Fuschini la vendita delle ceramiche nell’importante piazza antiquaria di Firenze.1 La qualifica di libero professionista compare per la prima volta il 16 agosto 1908 nella ricevuta di spesa di un ricco commerciante inglese, Ser Herbert Percy Horne. Nella notula, si definì come, “Collezionista di majoliche medioevali, amatore di oggetti antichi e di curiosità”, per avergli venduto un piatto realizzato nei primi anni del XVI secolo a Lire 20, e altri piccoli oggetti in metallo. L’attività di ricercatore antiquario e scavatore abusivo lo portò inevitabilmente a dei contrasti con altre compagnie di scavo, inducendolo a compiere atti deprecabili. Fu citato in tribunale a rispondere di maltrattamenti, inferti a colpi di bastone contro il Signor Guglielmo De Ferrari, per essere stato apostrofato come “canaglia e ladro”.2 La causa a noi ignota porta a supporre che la lite sia scaturita per la compravendita di ceramiche, frutto di un intenso giro di affari avviato in Orvieto, comprando ed esportando il materiale pervenuto da scavi clandestini. In seguito il Fuschini vendette al Museo del Bargello di Firenze un’intera partita di ceramiche medioevali, traendone un ottimo profitto. Il corredo era composto di alcune particolari tazzine decorate a tema religioso, proveniente dallo svuotamento illegittimo di un pozzo in Via de’ Dolci.

L’antiquario Domenico Fuschini (il primo a destra) – Collezione Ronca

Lo stesso anno, donò alcuni oggetti di epoca Romana e Medioevale al Museo Civico di Orvieto, per esporli nelle opportune teche espositive.3 Negli anni seguenti la sua ambiziosa attività si spostò oltre i confini nazionali, esportando e importando maioliche da Londra, tanto che l’antiquario e poeta Augusto Jandolo affermava “Dove si fecero bei piatti di Mastro Giorgio e di altri grandi majolicari italiani”, probabilmente riferendosi a una intensa opera di falsificazione delle maioliche riprodotte fedelmente alle originali, provenienti in Italia dal mercato londinese.4 Il Fuschini, non riuscendo più criticamente a distinguere gli oggetti veri da quelli falsi, per gli effetti provocati dalle tante falsificazioni presenti nel mercato antiquario, terminò di lì a poco la sua attività. Nel Marzo del 1910 una curiosa notizia apparve sui quotidiani nazionali (La Stampa, La Gazzetta del Popolo, il Momento Sera). Alla stazione di Porta Nuova di Torino, un certo Domenico Fuschini, nel seguire le operazioni d’imbarco di una grande cassa di legno bianco, diretta in Francia per poi proseguire come bagaglio “Arredi teatrali” per Londra, gli fu contestato la spedizione dall’amministratore di ferrovia. La particolare mole dalla cassa depositata di fronte all’ufficio della dogana, e l’eccessiva enfasi del Fuschini nel dimostrare che il contenuto fosse composto soltanto di arredi teatrali, destò sospetti. Soggetta al controllo della polizia doganale, si scoprì che questa conteneva al suo interno una “Bica” romana in bronzo (metà falsa). L’eco della notizia lo portò inevitabilmente a intraprendere un nuovo percorso commerciale, conscio di non poter continuare nessuna attività verso Nord, sviluppò una nuova rete antiquaria verso il Sud della penisola, richiedendo il permesso di vendita di terraglie e majoliche nella città di Napoli. Le molte attività commerciali e la particolare attrazione verso la ceramica cambiarono significativamente il suo processo di vita. Uomo molto asciutto nel fisico e pieno d’intraprendente volontà commerciale, in quegli anni seppe illuminare il percorso della conoscenza artistica, riconoscendo nella cittadina di Acquapendente le prove inoppugnabili della produzione di antichi manufatti ceramici. Presto divenne capo-carceriere in Acquapendente e, durante i lavori di adeguamento strutturale del complesso penitenziale, situato all’interno del castello, scoprì un “Pozzo da butto” contenente acqua. Durante l’opera di drenaggio furono trovati una moltitudine di frammenti ceramici di epoca medioevale, alcuni di un tipo molto raro, definito a “Goccioloni”, per le escrescenze di colore blu applicate come decoro sul corpo ceramico.5 Il particolare rinvenimento all’interno della cavità, suscitò in lui un oggettivo interesse, analogo alla passata esperienza nella città umbra, riconoscendo, nella frammentazione di piatti, ciotole e boccali, la conseguente azione legata alla peste che, afflisse molti secoli prima gli orvietani. La sua ragionata conclusione lo portò a ricordare che in alcune antiche carte, usate per avvolgere le arance, riportavano le ordinanze del Podestà di Orvieto, tra cui quella di lavare le stoviglie prima di gettarle all’interno del pozzo. Le ricche famiglie buttavano via non soltanto le stoviglie in metallo prezioso, ma anche le maioliche più pregiate, credendo con cieca superstizione di sentirsi al sicuro da qualsiasi contagio se occultate al loro interno. L’usanza di gettare dei materiali inerti nei pozzi per purificare il prezioso liquido è comune a molte cittadine, ad esempio a Pitigliano (GR), ancora oggi durante lo svuotamento dei pozzi si rinvengono dal fondo delle pietre scure basaltiche di vario volume, denominate dai locali “le pietre della Lente”, prelevate dall’omonimo fiume sottostante l’abitato. Nel pozzo del castello di Acquapendente, oltre alle ceramiche medioevali, furono trovate delle maioliche graffite sulla superficie, colorate di marrone e di verde. L’interesse per l’antico, originato da innumerevoli manufatti, fu tale che Domenico Fuschini intraprese con impegno lo studio della ceramica. Analizzando con attenzione la moltitudine dei frammenti comprese l’importanza di come ripresentarli all’attenzione antiquaria, imitandoli così perfettamente nelle forme e nei decori, tanto da studiare innovative tecniche d’invecchiamento. L’innato interesse per le cose antiche e l’amore per Maddalena Salvatori spiegano i motivi del perché il Fuschini nel 1926 visse stabilmente in Acquapendente, impiantando una fabbrica di maioliche artistiche negli ambienti adiacenti al convento di San Francesco. La sede lavorativa, composta di ampi spazi disposti su vari livelli, ospitò moderni laboratori per la preparazione degli smalti e vernici, accogliendo operai qualificati fatti venire dal noto centro di produzione ceramica di Castelli (TE), Franco Facciolini (tornitore e decoratore), Ottavio Rosa (tornitore), Erbace ed Elia Rosa (decoratori). Inoltre, per la particolare specializzazione di Mastro Concezio, chiese di costruire forni in nenfro per la cottura delle ceramiche. La produzione artistica proseguì alacremente e alcuni anni dopo assieme al socio “Elia Rosa” avviarono una nuova produzione composta di giocattoli, fischietti, presepi e altre suppellettili, comprese le maioliche artistiche di uso comune, nelle quali riprodusse decori simili a quelli rinvenuti nei pozzi. Le ceramiche prodotte ricoprirono cronologicamente un periodo dal tardo Medioevo fino al Novecento, esportate ovunque, soprattutto in Inghilterra, furono un’importante fonte di guadagno. Il ruolo di produttore e mercante d’arte di ceramiche “false” fu reso evidente dai suoi rapporti epistolari con i vari musei, riscontrando la vera natura intricante di Domenico Fuschini. All’interno delle casse di spedizione, destinate agli antiquari e ai mercanti inglesi, assieme alle maioliche moderne inserì quelle false; lo affermò Pico Cellini, uno dei più famosi restauratori italiani, il quale disse che “al South Kensington Museum (oggi Victori & Albert Museum) ci sono maioliche rifatte”. Completamente false, vendute dall’”Anticaio” Domenico Fuschini, che al ritorno dai fruttuosi viaggi londinesi ai suoi compaesani amava dire: “Sono stato a Lontre”. Ancora »

Inseriamo l’intervista a Alberto Piccini circa alcuni dubbi venuti alla luce dopo l’intensa conferenza sulla ceramica di Acquapendente tenutasi nel mese di maggio 2015 presso la sala conferenze del Museo della Città di Acquapendente (VT).

L’intervista è stata divisa in quattro parti, buona visione.

Sabato 5 dicembre 2015 a Pesaro presso la Sala della Provincia “Adele Bei”

si terrà la conferenza di Alberto PICCINI dal titolo:

LA VERA IDENTITA’ DELLA DAMA DIPINTA DA LEONARDO DA VINCI

SULLA FAMOSA TAVOLA DEL LOUVRE “LA BELLE FERRONIERE”.

Con il Patrocinio dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” edella Provincia di Pesaro Urbino

organizzazione degli Amici della Ceramica.

Per informazioni:

Amici della Ceramica tel. 0721.33181 – email: fabrizio-fiorelli@libero.it

Commenti recenti