a cura di GIULIANA GARDELLI

Documento redatto il 18.9.2006 per il IV convegno sulla Ceramica di Acquapendente

Parte prima

Il Pittore di Cremelia

“Piatto espanso, senza tesa e con bordo rilevato, su piede a cercine”, così fu da me definito nel 1986 un piatto datato 1596 che appariva per la prima volta sulla letteratura ceramologica con l’attribuzione al centro laziale di Acquapendente1(fig. 1 a,b).

Fig. 1 a- Piatto con “CREMELIA BELLA. 1596” . Acquapendente, Pittore di Cremelia, 1596. Collezione privata

Fig. 1 b-Piatto con “CREMELIA BELLA. 1596”; profilo

Non vi fu alcuna contestazione, che io sappia, né scritta né verbale, a tale inedito riferimento, ritengo in virtù del fatto che i tratti figurativi e tutto il ductus pittorico non trovavano riscontri in nessun altro centro dove la pittura su maiolica aveva fino allora dominato la scena. E’ ben vero che avvicinai il piatto sia a manifattura toscana, nella fattispecie di Montelupo alla fine del Cinquecento, sia alla zona viterbese, ma la sicurezza del ritrovamento con scarti di fornace della stessa tipologia in situ avvalorarono l’ipotesi iniziale.

Quale era la linea pittorica così inedita da indurre lo studioso a cercare nei grandi “buchi neri” della ceramologia italiana un artigiano capace di creare una nuova tipologia troppo a lungo dimenticata?

Cominciamo dall’argilla usata: rossa, dura e compatta si svela sotto una leggera invetriatura nel verso e già da subito si elimina tutto il settore che si snoda dalla Romagna alle Marche, abbondantemente sviscerato in un secolo e più di studi. Essa invece si colloca indubbiamente nelle cave collinari della Toscana e dell’alto Lazio, come precedenti ritrovamenti ceramici nell’antico Ducato di Castro avevano evidenziato negli studi editi fin dal 1981 a cura di R. Luzi e M. Romagnoli2 .

Una ricerca negli archivi locali aveva portato i due studiosi a portare alla luce documenti non solo sulla produttività delle fornaci di Castro, ma anche su quella di Acquapendente, da dove proveniva un …magister Giminianus Stelliferus de Aquipendio Vascellarius modernus…che nel 1579 chiedeva di trasferirsi a lavorare in Castro3. Nel proseguo degli studi e delle ricerche proprio dagli archivi di Acquapendente sono usciti i nomi di molte famiglie che esercitavano l’arte della maiolica o vascelleria che hanno largamente arricchito il panorama ceramico del Rinascimento4, ponendo finalmente fine ad una egemonia critica che aveva assegnato solo ad alcuni centri la totale produzione maiolicata italiana5.

Se i reperti ceramici fino ad allora ritrovati potevano rientrare in un prodotto definibile “popolaresco”6, la figura di Cremelia, la “bella” dipinta nel piatto in esame, rivelava invece tutt’altro stile e tutt’altra tecnica ceramica.

Infatti, mentre i ritrovamenti castrensi della stessa epoca nella quasi totalità sono a ingobbio e vetrina7, il piatto in esame, come gli altri della “Galleria delle belle” di cui tratteremo, sono dipinti su maiolica. Siamo quindi di fronte ad una ceramica elitaria che testimonia la capacità delle fornaci locali di offrire un prodotto di pregio, indice di una classe sociale sufficientemente elevata8. Esaminiamo dunque lo stile pittorico di questo artista ancora anonimo.

Il piatto è dipinto a tutto campo e vi domina un busto femminile il cui viso, appena girato verso sinistra ma non pienamente di tre quarti, ci osserva malizioso dai grandi occhi scuri. La fanciulla appare su un fondo verde che imita forse un tendaggio, trapassato ai due lati da cartigli con la scritta, a sinistra “CREMEL” e a destra “I A . BELLA”. Nell’amplissimo giro manica in basso a sinistra vi è la data in corsivo: “1596”. Possiamo dunque definire il piatto un “gamelio”, omaggio alla bellezza femminile, offerto in occasione del fidanzamento o del matrimonio di Cremelia, che può essere avvenuto appunto nel 1596.

In attesa di dare un nome a questo straordinario pittore su maiolica, lo chiameremo il “Pittore di Cremelia”. Quali sono i tratti caratteristici della sua pittura così particolare da balzare evidente in una galleria di “belle” che ancorché non sia fino ad oggi affollata, è destinata, ne siamo convinti, ad accrescersi nel corso degli studi ?9

Grazia e raffinatezza caratterizzano la sinuosa movenza del viso di Cremelia, che esce dal fondale attraverso una sapiente composizione degli elementi figurativi. I due cartigli in opposizione sono trapassati dalle punte dell’ampio collare (o colletto) giallo della veste raffinatissima, con ricami e merletti che ne sottolineano il bordo. Piegoline appena accennate, ma visibili attraverso sottili linee a punta di pennello, che alternano due toni di giallo, sviluppano la stoffa verso l’alto per formare il ventaglio dal quale emerge il delicato viso su collo e busto ben impostato. Il pittore usa ora un pennello più grosso intriso di colore giallo per creare a sinistra la parte in ombra del viso mediante ampie pennellate, mentre lascia a destra il bianco di fondo come delicato incarnato della fanciulla illuminato dalla luce radente, sì da ottenere il rilievo del volto. I grandi occhi sono disegnati con tratto nitido, mentre l’acconciatura dei capelli è trattenuta sulla nuca da un grande cercine10.

Sul davanti, nell’ampia scollatura scende un filo di perle che trattiene un gioiello a forma di pendente assai elaborato che ricorda anche l’orecchino.

Il tono scuro della collana potrebbe indicare corallo nero o forse lapislazzulo a sottolineare ancor più l’elevato livello sociale della committenza.

Esaminata la fanciulla dipinta, osserviamo la struttura del gamelio, a metà strada fra il catino, di cui non ha l’altezza, ed il piatto, senza tuttavia sottolineatura di tesa o cavetto11. Dalla letteratura ceramologia che è seguita alla pubblicazione della “CREMELIA BELLA”12, conosciamo una serie di piatti di simile fattura, eseguiti su stampo, con iscritti nomi di fanciulle e talora con date.

L’arco cronologico di questa tipologia di “belle”, attribuibili al medesimo pittore, e con le medesime caratteristiche sia nello stile pittorico sia nell’atteggiamento e nella moda delle fanciulle, percorre due decenni, dal 1579 al 1596.

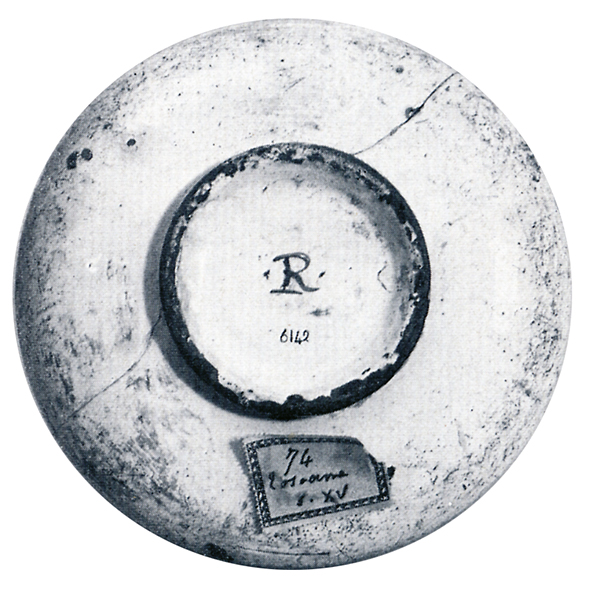

A questo punto tuttavia è doveroso esaminare un gruppo di gamelii riferibili al 1565, ruotanti attorno ad un pittore che si firma “R” nel verso della coppa con “GINEVRA BELLA” (fig. 2 a,b).

Fig. 2 a- Coppa con “GINEVRA BELLA”. Acquapendente, Pittore R. 1565 ca. Faenza MICF , già Collezione Mereghi.

Fig. 2b- Verso con lettera R.

Si tratta di tre ceramiche in cui le fanciulle sono abbigliate in modo assai simile alle “belle” dello Stato di Urbino13, come erano dipinte sulla maiolica nei primi decenni del secolo decimosesto, secondo una moda che sarà superata già al terzo quarto del secolo. La coppa che fissa la datazione del piccolo gruppo al 1565 omaggia una “ANTINA BELLA” (fig.3 a,b) e si trova in collezione privata come un’altra con “LA GIULIA BELLA”, mentre la “GINEVRA BELLA” fa mostra di sé al Museo di Faenza, proveniente dalla donazione Mereghi.14 Quale conclusione possiamo trarre dal confronto fra il gruppo del Pittore R e quello del Pittore di Cremelia?

Fig.3 a- Coppa con “ANTINA BELLA”. Acquapendente, Pittore R, 1565. Collezione privata.

3 b- verso con la data 1565.

Indubbiamente hanno molto in comune: tratto deciso del disegno, buona prospettiva, capacità di ottenere i rilievi con precisi tocchi di pennello, vivacità di espressione dei visi, cura raffinata dei particolari, anche se rileviamo nel Pittore R una maggior insistenza su particolari anatomici, quali le orecchie ed il naso resi quasi in modo caricaturale con arrovellio della linea disegnativa. E’ tuttavia innegabile che un confronto si pone.

Possiamo ipotizzare che si tratti di un unico pittore che abbia prima lavorato ad Urbino, o comunque abbia avuto in tale ambito la prima formazione intorno alla metà del ‘500 e poi successivamente si sia recato a cercare il proprio spazio vitale nel territorio dell’Altolazio? Siamo tentati di crederlo, in quanto notiamo che il gruppo di Cremelia dimostra una capacità stilistica più matura, che ha eliminato certe asprezze, aggiornandosi anche alla moda del luogo, ma lasciando intatto il proprio ductus pittorico. Perciò l’arco di vita lavorativa di questo straordinario artista potrebbe dunque ampliarsi di più di un decennio ed attestarsi fra il 1565 ed il 1596.

Interessante è senza dubbio l’onomastica che traspare dalle scritte. I nomi, per noi oggi strani, appartenevano ad una classe sociale elevata, probabilmente non solo di Acquapendente, ma trattandosi di commissioni, anche del territorio.

Per quanto conosciamo, quattro sono gli esemplari di gamelii datati con nomi femminili: “ANTINA” del 1565 in collezione privata, la “LIONIA” del 1579, nel Museo di Palazzo Brogiotti a Viterbo15 (fig.4), “FROLITA” del 1583, venduta nell’asta Finarte nel 198916 (fig.5), e la “CREMELIA” del 1596, in collezione privata. Aggiungiamo a queste le non datate: “DOMENICA” già collezione Cora, ora al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza17, “GIDIA GRATIO”, dipinta di profilo18, in raccolta privata, mentre “VIDONIA” (fig.6) e“LIONIDA G”, le vediamo dipinte su frammenti da recupero19. A queste uniamo le più “antiche”: “ANTINA “ e “GIULIA” che accompagnano “GINEVRA” attorno al 1565.

Fig.4- Piatto con “LIONIA BELLA. 1579. Acquapendente, Pittore di Cremelia,1579. Viterbo, palazzo Brogiotti.

Fig.5- Piatto con “FROLITA BELLA 1583/ A N M/ D I”. Acquapendente, Pittore di Cremelia, 1583. Collezione privata.

Fig. 5 a- “DOMENICA BEL..”. Faenza MICF, già Collezione Cora.

Fig.6- Piatto con “VIDONIA BELLA” . Acquapendente, Pittore di Cremelia, sec. XVI, ultimi decenni. Acquapendente, Museo Civico.

Una “IULIA B” su un boccale di stessa provenienza ci sembra opera di un collaboratore più modesto del Pittore di Cremelia o del Pittore R20. Così dicasi per una serie di ceramiche della stessa epoca con volti maschili e femminili rinvenuti nel territorio. E’ evidente che accanto all’opera del maestro ruotavano allievi e collaboratori in grado di attuare prodotti piacevoli, ma di minor pregio e quindi di minor prezzo sul mercato.

A tutte queste potremo aggiungere una “DIANA” di cui tratteremo nella parte seconda del presente studio.

Volgiamo ora l’attenzione anche ad alcuni piatti già della Collezione Cora, e quindi con tutta probabilità provenienti dalla zona tosco-laziale, dati in catalogo a Viterbo, ma sicuramente di Acquapendente, per quanto generiche opere di bottega21. Fra queste infatti estrapoliamo un bel volto maschile di profilo con cartiglio iscritto: “RUGIERI. P.W”, che ritengo riferito al personaggio di Ruggero, protagonista sia dell’Orlando Innamorato del Boiardo, sia poi dell’Orlando Furioso dell’Ariosto, considerato dall’agiografia del tempo antico progenitore della casa d’Este (fig.7). La ceramica faceva parte di una serie per così dire “ariostesca” in quanto esistono altri due piatti riferiti al medesimo poema, l’uno con “ORLANDO” e l’altro con “ANGIOLA BELLA”, chiaramente allusiva ad Angelica22. Tutti portano nel cartiglio sulla destra le lettere “P W” e sarebbe quanto mai interessante scoprire a chi erano riferite. Riteniamo infatti che non si tratti del pittore (che di solito si firmava nel verso), ma con tutta probabilità di un colto personaggio, committente di una serie che doveva senz’altro essere più numerosa. Osservando lo stile che si manifesta nei tre piatti, si notano sottili incisioni nella maiolica blu di fondo, che, insieme al tipo di vesti ricordano molto certa ceramica dello Stato di Urbino. Dato che il modo di usare il pennello per realizzare le figure è quello del Pittore di Cremelia, potrebbero le ceramiche ariostesche costituire il trait d’union fra il Pittore di Cremelia ed il Pittore R ?

Fig.7- Piatto con “RVGIERI.P.W”. Acquapendente. Pittore di Cremelia o Pittore R, sec. XVI, ultimi decenni. Faenza MICF, già Collezione Cora.

Una curiosa annotazione è nel piatto di FROLITA. Infatti oltre al cartiglio con il nome e la data 1583, ve n’è un altro con queste lettere interpretate nella didascalia del catalogo di vendita: A.N.M./ D.L sciolte in “Anno di nascita 1550”. Con questa interpretazione, al tempo della pittura la donna dallo stranissimo nome avrebbe avuto 33 anni; ci sembra un po’ troppo per un gamelio dal volto di fanciulla. Infatti l’ultima lettera è più verosimilmente una “I”, quindi propendiamo pertanto per l’acronimo: A.N.M.D.I ancora da interpretare. Non sappiamo dove ora si trovi il gamelio con “FROLITA”, ma solo una visione diretta della scritta potrebbe sciogliere ogni dubbio.

Per concludere questa breve disanima su un gruppo particolare di gamelii, ipotizziamo che il Pittore di Cremelia operante in Acquapendente negli ultimi decenni del secolo sia lo stesso che nel 1565 si è firmato con la lettera R, utilizzando uno stile formatosi su precedenti modelli urbinati, oppure, e non è improbabile, che l’uno sia stato allievo dell’altro.

Parte seconda

Il Pittore di Diana

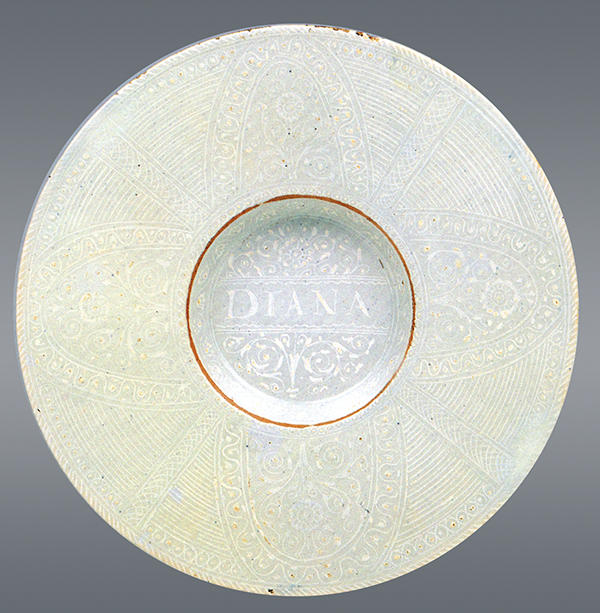

Desideriamo porre l’attenzione su un piatto dedicato ad una fanciulla chiamata classicamente:“DIANA”, facente parte della Collezione “ITALIKA”23 (fig. 8 a b). Sia che fosse veramente il suo nome, sia che sotto lo pseudonimo si celasse una donna amata da un poeta, che per vezzo la riferiva alla dea cacciatrice, simbolo anche della romantica luna, è un fatto che il piatto rivela una tipologia di estrema raffinatezza, per disegno e per tecnica pittorica. Non che i motivi che ornano tutta la superficie, dalla larga tesa al cavetto, non siano noti alla letteratura ceramologia ed anzi non siano prerogativa di molti centri importanti, come Faenza, Urbino, o Deruta, ma qui sono resi in maniera particolare. Si tratta del decoro “bianco su bianco”, uno dei più diffusi per tutto il Cinquecento, anche in centri “minori”24, ma interpretato su una superficie diversa dal solito. Innanzitutto notiamo il colore della maiolica: il bianco è leggermente tendente ad un grigio-avorio-tinto di difficile definizione. Potrebbe essere dovuto all’inserimento, forse casuale, nella mistura di un leggero colorante. Tuttavia vi è un altro problema. La superficie al tatto non appare liscia, ma come premuta su uno stampo con leggerissimo rilievo, avvertibile appunto solo alla carezza leggera delle mani, come se l’autore avesse lavorato con la tecnica del bulino per una incisione su lastra. Per questo motivo qua e là fuoriesce dalla copertura stannifera di base un biscotto molto rosso. Questo tecnica comporta di conseguenza che traspaiano piccole punte rosate, emergenti a leggerissimo rilievo sì da offrire una finissima superficie per una delicata pittura.

Fig.8 a- Piatto con “DIANA” dipinto a “bianco su bianco”. Acquapendente, Pittore di Diana, sec. XVI, metà. Collezione Italika.

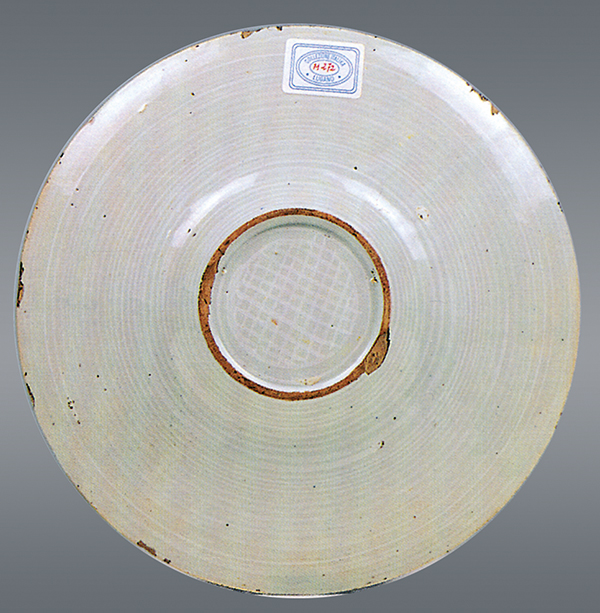

Fig. 8b- verso.

Il pennello ha evidenziato il decoro con un solo colore, il “bianchetto”, che su tale base crea uno straordinario effetto di grande suggestione e bellezza. La decorazione vuole probabilmente formare un grande fiore quadripetalo con gli archi a loro volta ripieni di tralci floreali, collegati da gruppi di finissime righine parallele, spartiti da una fascia verticale.

Il cavetto riporta il nome “DIANA” in registro attorniato da tralci floreali. Anche il verso presenta una pittura assai curata; è dunque chiaro che siamo davanti ad una ceramica di commissione, che rientra nella tipologia dei gamelii, come del resto dimostra anche il nome della fanciulla a cui è dedicato.

Rarissima, e finora poco nota, è la classe ceramica a cui appartiene il piatto, e già al tempo della stesura del catalogo della collezione ITALIKA (1998/9), pur dubitativamente, l’avevo assegnato al territorio fra Deruta ed Acquapendente. Alla luce di nuovi ritrovamenti nella città altolaziale di reperti “bianco su bianco”, (fig.9) per quanto non identici, sono propensa ad assegnare definitivamente ad Acquapendente questa ceramica.

Fig.9- Piatto dipinto a “bianco su bianco” . Acquapendente, Pittore di Diana, sec. XVI, metà. Collezione privata.

Note

1 G.Gardelli, Ceramiche del Medioevo e del Rinascimento, Ferrara 1986, p.296 Tavola CXV.

2 Cfr. R. Luzi – M. Romagnoli, antiche maioliche di scavo dalla rocca Farnese in Valentano e altre sparse dal ducato di castro sec. XIII . XVII, Valentano 1981.

3 Ibidem , p. 13.

4 Cfr. R. Luzi – B. Mancini, L’attività ceramica ad Acquapendente e le disavventure di un povero vascellaro, “CeramicaAntica” a. IV, n.8 (Settembre 1994),pp. 53 – 62.

5 Ricordo ancora lo “scandalo” procurato nel 1982 a certi studiosi dall’uscita del mio libro “5 secoli di maiolica a Rimini”; si veda, S. Nepoti, Note sulla ceramica a Rimini nel Medioevo. A proposito di una recente pubblicazione”, “Faenza LXIX (1982), n.1-2, pp.5-18.

6 Così O. Mazzucato in Luzi-Romagnoli, antiche maioliche di scavo ..cit. p. 12) che nella introduzione (p. 6) annotava nei piatti e boccali una pittura “alla brava con gustosissimi motivi floreali e piccoli uccelli variopinti”.

7 Si veda anche l’articolo di Luzi- Romagnoli, La produzione della ceramica ad ingobbio nella distrutta città di Castro. Un fenomeno d’arte popolare di intensa diffusione, in “Pennabilli nel Montefeltro. Annali di studi” n.3 (1986), pp.85-103. Si avverte il lettore che per errore l’indicazione dell’articolo non si trova nell’Indice.

8 Nel convegno tenutosi ad Acquapendente nel 1995, Laura Andreani ha trattato con ampia documentazione il problema delle leggi suntuarie locali, che evidenziano l’esistenza di una classe sociale sufficientemente elevata; cfr., L.Andreani, Le ceramiche medievali e rinascimentali di Acquapendente, “Atti del I Convegno di studi. Acquapendente 20 Maggio 1995”, pp. 47-53; sul convegno anche M. Burli, Acquapendente:un importante centro di produzione ceramica medioevale e moderna, “CeramicAntica” a.V) n.8 (Settembre 1995), pp.56 – 59.

9 Una veloce analisi in varie collezioni pubbliche ha permesso di individuare altri gamelii del medesimo pittore e saranno esaminati in prossimi studi. In questa occasione si sono cercati riferimenti solo in ambito italiano edito. Inoltre vari reperti dal territorio di Acquapendente presentano volti femminili. Ricordiamo i frammenti con “Lionida G” e “Vidonia” in Andreani, Le ceramiche…,cit., Tav.VI,fig.3.

10 Riteniamo che i capelli di Cremelia siano trattenuti da un grande cercine, un po’ diverso dal balzo, che trattiene invece la chioma di altre belle di Acquapendente.

11 Il gamelio di Cremelia ha queste misure: diam. cm. 35; h. cm.8; diam. piede cm. 12; spessore cm.1.

12 Si veda la bibliografia citata fino al 2000, in R. Luzi, Ceramiche e dolci. Tradizione e devozione, “CeramicaAntica” a.X, n.5 (Maggio 2000), nota 12.

13 Per una visione globale delle tre coppe, cfr., F. Guidi Bruscoli, Un gamelio dalla data inconsueta, “Faenza” LXVII (1981), Tavv. XIII, XIV. Le coppe sono attribuite dall’autore a Viterbo.

14 La coppa con “ANTINA” è edita anche nel catalogo della mostra “Ai confini della maiolica ed oltre”,Faenza 1988, p. 156; quella con “GINEVRA, in C. Ravanelli Guidotti, Donazione Paolo Mereghi. Ceramiche europee ed orientali, Faenza MICF 1987, n.16, entrambe con attribuzione a Viterbo.

15 Cfr. R. Luzi – B. Mancini, L’attività ceramica ad Acquapendente e le disavventure di un povero vascellaro, “Ceramica Antica” a. IV, n.8 (Settembre 1994), Fig. 8.

16 Asta Finarte n. 710 “Ceramica”, lotto n. 146.

17 Cfr. G.C. Bojani et alii, La donazione Galezzo Cora, “Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza “ 1 Vol. Milano 1985, n. 248, con attribuzione a Viterbo, sec. XVI-XVII.

18 Cfr. Luzi-Mancini, L’attività…,cit. Fig. 7;.

19 Cfr. nota 9.

20 Luzi-Mancini, L’attività…,cit., Fig.6.

21 Cfr. Bojani et alii, La donazione…,cit. nn.246-250.

22 I piatti furono offerti nell’asta di Semenzato del 27 Maggio 1993, a Firenze, Villa Picchi, con attribuzione a Montelupo; cfr. “Ceramicantica” n. 6 (Giugno 1993), p. 69, in alto.

23 Gardelli, ITALIKA. Maiolica italiana del Rinascimento. Saggi e Studi, Faenza 1999, n. 205. Non è certo che il piatto sia andato venduto nell’asta curata da ARTCURIAL, Parigi, Hotel Dassault, Collection ITALIKA Majoliques Italiennes de la Renaissance, 15 Marzo 2005, lotto 59. Misure: diam. cm. 21; h. cm. 3,5.

24 Cfr. Gardelli, 27 Aprile 1552 “Eccettuando gl’istoriati d’Urbino, et li bianchi di Faenza, et d’Urbino” Il “compendiario” nello Stato d’Urbino dal ‘500 al ‘600, in corso di stampa..

Commenti recenti